源氏物語六条院ツアーに行ってきました!

なんだそれ?って感じですよね(笑)

まいまい京都という、京都のミニツアーを企画されている団体で、今回参加したのは「地形から読み解く王朝文学と女性たち」っていうツアー。ツアーガイドはブラタモリにも出演されている京都高低差崖会の梅林秀行さん。

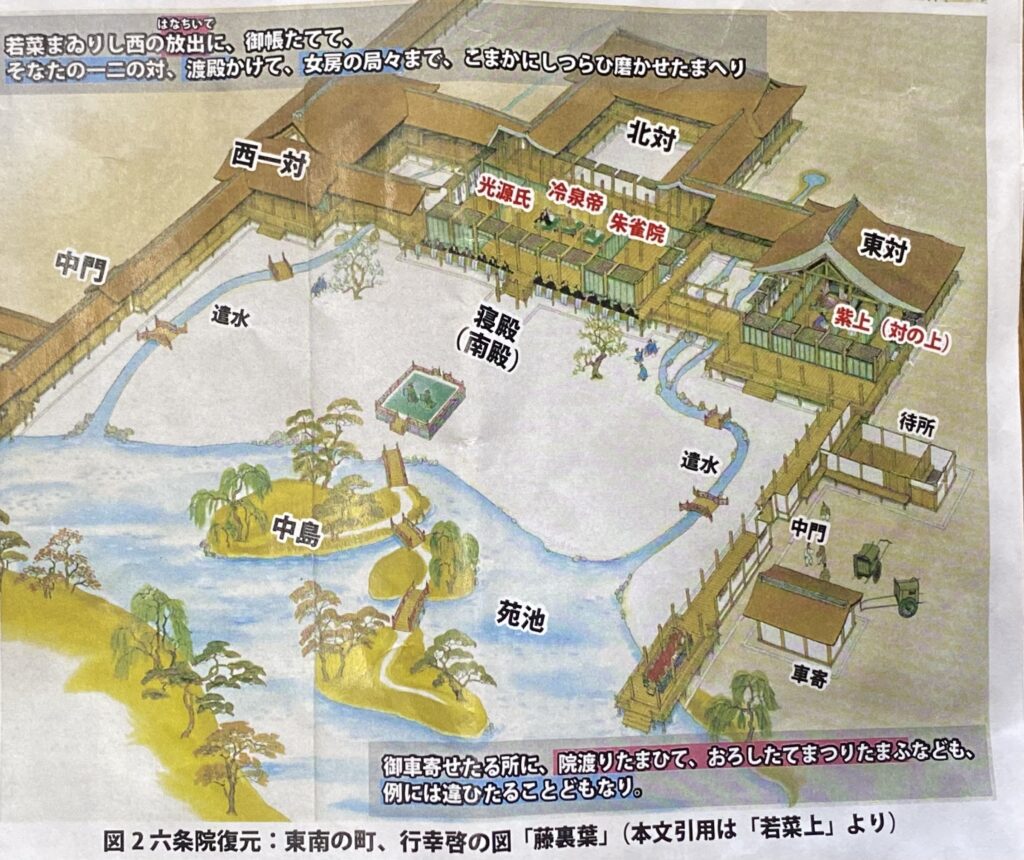

源氏物語の六条院というのは栄華を極めに極めた光源氏が、晩年に建てた豪華なお屋敷。そこに女君たちを集めるっていう。なんていうか、私設の後宮みたいなものなんですが。

もちろん「物語」のなかのお話で架空のお屋敷なんだけど紫式部の描く練られた物語の中で現実と虚構が交錯してて、これは現実なの?これは物語なの?

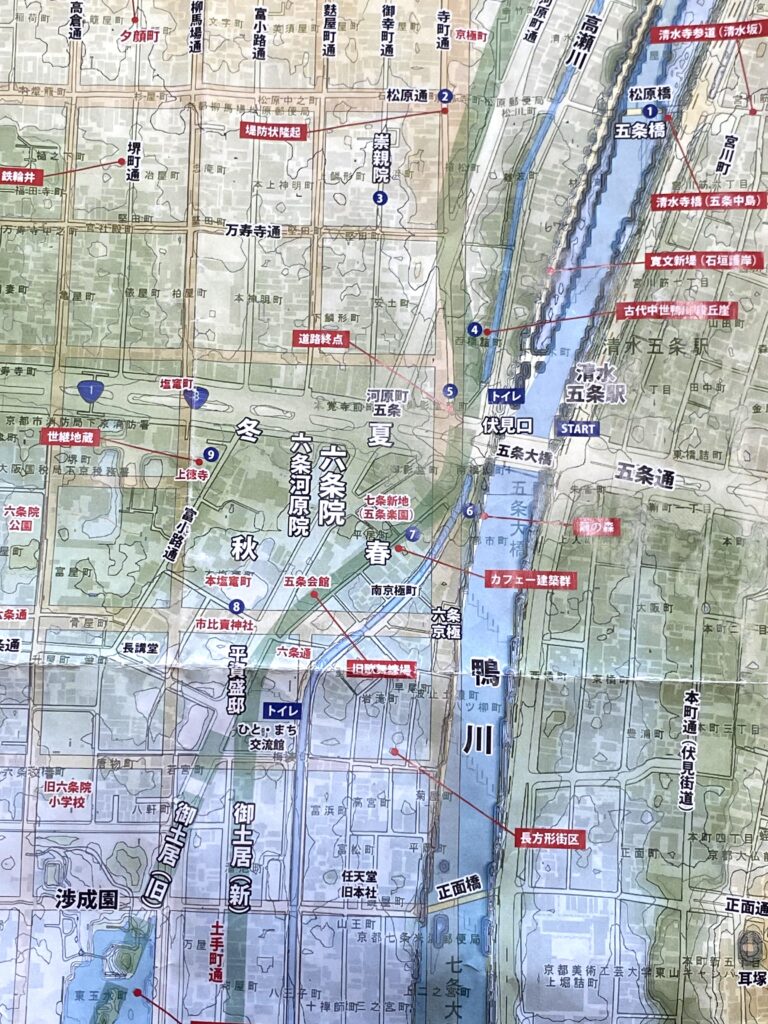

ってなる感じが京都の町を歩いて少しだけ感じられました。13:30に清水五条駅に集合して、16:30に六条院の冬の町で解散という3時間フルに使った充実の時間。私、楽しすぎてニヤニヤしながら話聞いてました(笑)

平安京の中の六条河原町という場所

五条・六条あたりをぐるりと周りながら、六条河原町という場所が平安京にとってどんな場所だったのか。その場所に光源氏晩年の栄華を極めた邸宅を設定した紫式部の意図は?みたいな話を当時の地形から読み解いて説明してくれました。

私は源氏物語はあさきゆめみしでしか読んでないんだけど光源氏が六条院を建てた時って、夢のような豪邸で春夏秋冬の四季のお屋敷があるわけだから平等院鳳凰堂みたいなのが4つもならんでるわけでしょ?財力すごくない?ってくらいの感覚で思ってただけなんですよ。

六条院っていう名前もなんとなく「六条」っていう場所があるんだなっていう感覚で、六条御息所も六条に住んでたけど、まあなんか横に長いわけだから(六条の通り)、そのへんが貴族のベッドタウンだったのかなくらいの認識だったんです。

六条御息所の邸宅があった跡地に建てたって思ってなかったんだよね、なんとなく。だって、怖いじゃん。自分を愛しく思うがあまり生き霊になって、自分の正妻を殺したっていう女がいた場所にお屋敷建てるなんて、っていう意識が働いて、勝手に六条は六条でもちょっと違う場所かな、なんて思ってたんですが。

でも六条御息所の邸宅跡地に建ててたんですね。そして六条御息所の邸宅跡地には御息所の娘の秋好中宮を住まわせ、春の邸宅には紫の上と光源氏(そしてのちに女三の宮)、夏の邸宅には花散里と夕霧、そして玉鬘。冬の邸宅には明石の御方。

で、あの六条院の場所ってがっつり鴨川の隣なのね。鴨川って、今の川幅よりぜんぜん広かったらしくて、人々が暮らす場所と川底の高低差ってほとんどなかったらしいのよ。(出た!高低差!(ブラタモリ感w))

今の技術で護岸されてて、あの川底であの川幅になっているけど、平安京の時代はもっと川幅が広くて、ちょっとしたことですぐ増水する制御できない暴れ川だったみたいですね。大雨のたびに流路を変えるほどにあふれ、為政者を悩ませていた、と。

平家物語に出てくる有名なやつですね。

「賀茂河の水、双六の賽、山法師、是ぞわが心にかなわぬもの」っていう白河法皇ですら思い通りにならないという鴨川の平安人の位置付けが、今回の町歩きでちょっとわかった気がしました。

秀吉が御土居を作ってるあたりまでは鴨川だった。そこも氾濫しちゃえばよく壊れてた。みたいな話を聞いて今の鴨川とは、まったく違うものだったんだなと感じました。

今の鴨川って絶好の散歩コースだからね。先人から研鑽されてきた日本の治水技術ってすごいんだねぇ。

鴨川と浄土

で、鴨川。平安京にとっても鴨川は「死」と一番近い場所。

死体がごろごろと転がっている場所だったそう。むしろ死期が近づくと、自ら好んでこの場所に来て死んでいく人もいた(って言ってたような(気のせいかも。私はそう聞いた気がする(適当(笑))

なぜかっていうと、死の場所、三途の川とかそういうところに行けるそういうイメージがあったんだそう。

鴨川の五条橋。今の五条橋じゃなく、当時の五条橋は今の松原橋。この松原橋を渡って東に行くとそこは清水寺の参道で。よく五条橋(松原橋)のたもとでは、迎講というイベントが開かれたたそうです。

迎講っていうのは命が終わるときに、阿弥陀如来が極楽浄土の世界へ導くために、たくさんの菩薩たちと共に、臨終を迎える人をお迎えに来られる様子をあらわした劇のようなもの。

こんな画像のように豪華なものだったのかもしれないし、直秀たち散楽の人たちのようなものだったのかもしれない。

ともかくそういう、「菩薩様が列をなして迎えに来て、極楽浄土への世界へ誘ってくれる」っていうものが具現化されてたんだよね。死体がゴロゴロ転がる鴨川のほとりで。

「自分はもう死ぬんだな」って思ったらそこ行きたくなる気持ちはわかるよね。雑草のような庶民ならなおさらね。そういう死人があふれかえっている鴨川のほとりに建てられたのが光源氏の六条院。

春の邸宅、秋の邸宅、夏の邸宅の池に引き入れられた水がその死体の浮かぶ鴨川から引かれてるのかと思うとイメージがらっと変わりますよね。

六条院の春秋冬夏

で、この六条院の春夏秋冬の並びって不思議な並びですよね。そこ春なんだ?そこ夏なんだ?ってちょっとイメージと違うっていうか。本来、東西南北が春夏秋冬に対応するイメージですよね。

平安時代に源信によって書かれた『往生要集』っていう極楽往生に関する重要な文章を集めた仏教書にね、こう書いてあるの。

冷暖調和、無有春秋冬夏

『往生要集』源信

(冷暖調和して、春秋冬夏あることなし)

極楽浄土は、一年中快適な気温だよっていう意味だそうです。

そのとき書かれてる四季の順番が「春秋冬夏」なんだよね。

この極楽往生について書かれた『往生要集』が書かれたのが紫式部が活躍した時代のちょっと前っぽいから、紫式部はこれを読んで六条院の構想に盛り込んだんだろう、って。

春秋冬夏、極楽浄土の町を、死の香りがする鴨川のほとりに建てる。(実際にも臭ってるよね)

で、川も氾濫するし、御土居ができたのって秀吉の時代だから、六条院があった場所っていうのはほぼ川の中のようなものだったみたいなのよ。

もう「死」の世界だよね。

「源氏物語は死と罪悪感の物語」誰かがTwitterでつぶやいててそうなんだぁ。と思ってたけど、これはこの先の「光る君へ」を見るにあたって、

いい情報を肌で感じられました。

春の町に住まう「紫の上」

「あさきゆめみしは本当にちゃんと描いている。学生にも言ってる、まずはあさきゆめみしを読めと…」って梅林さんも言ってて本当にあの作品はすごいんだなと。(けっこういろんな方が言ってますよね、「あさきゆめみしはすごい」って)

紫の上って、後半「対の上」って呼ばれるんだよね。あさきゆめみしの中でも急に「対の上」って言われだすから、誰のこと?呼び名変わったね、なんで?って思ったことはあって、まぁ気にせず流し読んでいたんだけど(笑)

あれって、春の邸宅に女三の宮を招き入れたあと、紫の上は東の対屋に移されたんだって。で、「対の上」って呼ばれるようになったって。屈辱だっただろうねぇ。って。

結局その後、紫の上は六条院を出て、二条院に移り住むんだけど、これは離婚らしい!梅林さんがそう言ってて、

え!離婚してたの?!あの二人!って、私はそれを聞いてひそかに衝撃を受けてたんだけど。まぁ、でも二条院は桐壺の更衣の里邸で、もともと光源氏のものだけど、名義をたしか光源氏が明石に降るときに紫の上に変えてたんだよね(これもあさきゆめみしに描いてるわ!すご!)

二条院はもう紫の上のものでそこに移ってるから、実質離婚なのか。

冬の町に住まう「明石の御方」

南東に春の町南西に秋の町北西に夏の町北東に冬の町

春秋夏にはすべて池が作られているのに、冬だけ対屋だけなんですよね。冬は明石の御方のすまい。

今回何度も出すこのイラスト(笑)

完全に扱いが違いますよね。倉庫が置いてある場所に対屋だけ建てて、そこに住まわせている。

もちろん身分のことを考えたら、ここに住まわせてもらってるだけありがたいと思え的な考えなのかもしれないけどね、光源氏的には。

呼び名もね。明石の上とは呼ばれないんですよね。

明石の御方。

身分的に「人ではない扱い」なんですって。そんな人ではないものの中では最上級の呼び名で御方ってつけてるって。

だから明石の御方は光源氏に呼び寄せられても、ずっと都に行きたがらなかった。人ではない扱いを受けるから。そんな思いをするくらいなら明石で引きこもっていたい。

って思ってたけど、この時代の権力闘争で必要な「姫」が、光源氏の女君の中で唯一、一番身分の低い明石の御方から生まれてしまった。権力争いのために「姫」が絶対必要な光る君。立身出世のために「姫」を都に送り出したい明石の入道。そこに巻き込まれた明石の御方。

半ばむりやり平安京に連れてこられて、明らかに差別された冬の町に押し込められて娘は、その時の正妻格の紫の上に取り上げられて(身分が高い女人に育てられたいからね光源氏としては)人ではない扱いをされ続ける明石の御方。

ほんとサイテーだなあいつ。って思いながらお話を聞いてましたよ(笑)

あさきゆめみしのなかでも都に上がりたくない明石の御方の描写ありましたよね。ここまで深い意味で拒否してるとは思ってなかったです。気後れというか、「田舎者ですので」くらいのつもりで読んでたけど。

そう聞くとますます胸に響くものがありますね。

土地というものが引き寄せるもの

そしてその六条院の春の町は今の河原町五条を少し下がったあたりで、現在はいかにも京都な小道になってるんだけど。その場所に建てられている建築物は遊郭の建物なんですよね。源氏物語で春の町と設定されていた場所は、のちに遊郭街として春を売る町になっていく。

そして六条院の秋の町。六条御息所が住んでいた場所には女人厄除け神社の市比賣神社があります。

元は堀川の七条にあったものが、秀吉の時代に現在の地に移されたそうです。

そして光源氏唯一の姫君を産んだ明石の方が住んでいた六条院の冬の町の場所には子授け安産の上徳寺があるんです。

創建は家康の側室阿茶局(阿茶様!←どう家脳)

安産祈願の”世継地蔵”が信仰されているお寺だそうです。

どれもこれものちにそうなっていったということで、「土地が引き寄せる力みたいなものを感じますよね」と梅林さんが言われていてこのツアーが締めくくられたんですが、ほんのりゾクっとするお話でした。

今回の町歩きで平安京のイメージがちょっとだけ深まった気がしているので、今後の「光る君へ」の見方も深まるんじゃないかなと楽しみにしています😊

.jpg)

-28-640x360.jpg)

-15-640x360.jpg)

-21-640x360.jpg)

-28-320x180.jpg)

-15-320x180.jpg)

-11-320x180.png)

-14-320x180.png)

-18-320x180.png)